Visite : plongée dans la peinture méditative de Zao Wou-Ki au musée...

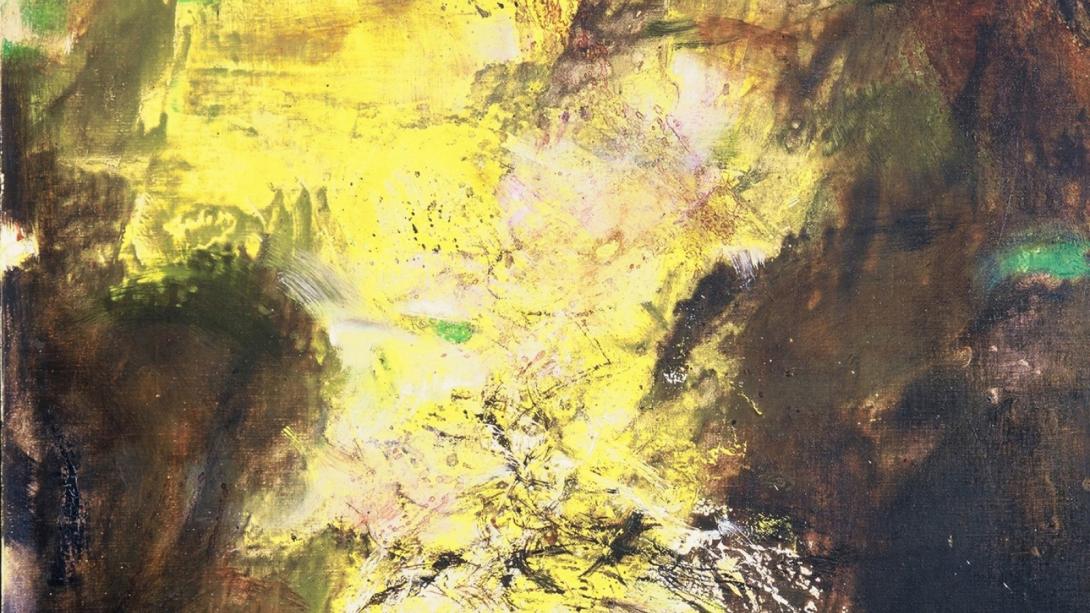

Quinze ans que Paris ne l’avait pas célébré dans de telles dimensions. L’exposition que le musée d’art moderne de la ville de Paris consacre aux grands formats de Zao Wou-Ki (1920-2013) est donc un événement. Un événement dont on a profité pour s’immerger dans la peinture complexe et méditative de celui dont la Collection Société Générale possède une toile intitulée 19.10.76.

Figuration ou abstraction ?

L’entrée de l’exposition, arborant des toiles des années 1960 et 1970, nous l’annonce d’emblée : ce que nous nous apprêtons à visiter n’est pas une rétrospective. Le parcours proposé par le musée d’art moderne à travers l’œuvre de Zao Wou-Ki débute d’ailleurs en 1956 avec la toile Traversée des apparences. Âgé de 36 ans, le peintre a alors déjà une belle carrière figurative à son actif ; avec une manière nouvelle et un titre on ne peut plus clair, il illustre son désir de s’éloigner durablement de la représentation. Ce qu’il fera. Creusée dans le même sillon, la suite de l’œuvre rechigne pourtant à se laisser classer dans le champ de l’abstraction. À l’écart du réel mais non de toute réalité vécue, nombre de toiles sont ainsi des hommages à des amis (Henri Michaux), protecteurs (André Malraux), artistes (Monet, Matisse) ou épouses (Lan-Lan, May). Plus tard, le paysage ne se tiendra jamais très loin des grandes compositions de la maturité, à l’instar du triptyque de 2004 Le vent pousse la mer dans lequel le peintre ira jusqu’à incruster une facétieuse petite barque.

Orient ou Occident ?

Quand Zao Wou-Ki peint Traversée des apparences, il est installé à Paris depuis près de dix ans et s’apprête à s’envoler pour un voyage qui le conduira aux États-Unis. Né en 1920 à Pékin, l’artiste pratique assidûment la calligraphie pendant l’enfance avant d’étudier la peinture occidentale. Parfaitement à l’aise dans le Paris cosmopolite qu’il choisit pour résidence dès 1948, naturalisé français en 1964, il ne s’en montre pas moins intéressé par la vitalité de la peinture américaine. De ce mélange d’influences résulte une œuvre plurielle dont le musée d’art moderne s’attache à rejouer les développements. Tandis que les années 1950-1960 voient le surgissement et la dissolution dans le geste des idéogrammes chinois, la décennie suivante assiste quant à elle à une fluidification de la matière, conséquence de la reprise récente de l’encre de Chine. Après le monumental Hommage à Claude Monet (1991), l’expo présente d’ailleurs un remarquable ensemble d’encres jamais montré, que vient clôturer un triptyque de 2005 évoquant la dynastie Han dans un feu d’artifice de techniques orientales et occidentales.

Méditation

Orientale et occidentale, abstraite et figurative : par-delà ces qualificatifs, la peinture de Zao Wou-Ki est avant tout méditative. Pour l’aborder, on peut certes prendre appui sur le réel – ici un idéogramme, là une plage – mais on n’y est pas contraint. Il est possible de s’attacher au seul rythme interne des toiles, aux empâtements et aux coulures de la matière, aux fulgurances et aux respirations des compositions. Des compositions qui, mariant toujours le plus clair au plus sombre, concentrent les gestes et l’action au centre de la toile ou les rejettent sur les bords de celle-ci. Le tout forme une œuvre en équilibre sur les émotions contraires d’un homme que l’on peut suivre ou devancer, immergé dans les grands formats rassemblés par le musée d’art moderne.

Aurélie Laurière

À voir > au musée d’art moderne de la ville de Paris, 11 avenue du Président Wilson, Paris 16e (pendant les travaux, entrée côté Seine aux 12-14 avenue de New York).

Jusqu’au 6 janvier 2019, du mardi au dimanche de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 22h.

Visuel en une : Zao Wou-Ki, 19.10.76, 1976, huile sur toile, 85 x 70 cm - Collection Société Générale